煙石博さんはある日突然に謂われなき罪に問われ、苦しんでいます

この苦しみは彼一人だけではなく、家族の皆さんも地獄の苦しみを

味わっています

このブログでは、その時々の彼の思いを綴っています

煙石博のブログ

ブログ一覧

2024.4.1「3月10日は最高裁無罪判決の日…あれから7年」独房記㉕二度目の人生地獄。

2024.4.1「3月10日は最高裁無罪判決の日…あれから7年」独房記㉕二度目の人生地獄。

齢と共に、月日の流れが早い事に、益々、無常観を深めている私ですが、身に覚えの無い濡れ衣をきせられ、冤罪に巻き込まれた私にとって、何年経っても、あの出来事は許されない事であり、悔しくて、その憤りは、埋み火(うずみび)の様に消す事の出来ないものである事を認識するところです。

そんな想いの中で、私の事件は既に昔の話になっている訳ですが、…

事件があったとされた(とにかく、警察官のとんでもない、でっち上げによるものでした)2012年9月24日と、お金を盗っていないのに、確たる証拠も無いのに不当逮捕された2012年10月11日。そして、4年5ヵ月の苦難の法廷闘争の末、無罪を勝ち取れた2017年3月10日は、私にとって、それぞれ、消し去る事の出来ない日…です。

そんな訳で、毎年やって来る9月24日、10月11日、3月10日。つまり毎年、嫌な思いで迎える9月、10月、そして、冤罪を晴らす事が出来た3月も、言ってみれば、お金を盗っていない訳で、もともと無罪で当たり前なんですから、複雑な思いで、迎えているのが真実、本音のところです。

そんな、今や、ただの私事として迎えた今年の3月10日に、若い頃から深いご縁もあり、お世話になって来た方から、メールと写真が届きました。それが「あれから7年」とあった下の写真ですが、今や懐かしく、心癒される?ワンシーンでしょうか…。

ありがとうございました。

最高裁判所前の、本当にホッとした私の表情が改めて見てとれます。そして、99.9%有罪と言う日本の司法の厚い壁に立ち向かって、奇跡と言われる最高裁の無罪判決を勝ち取った弁護士の久保豊年先生の、大きな荷物を下ろされた様な安堵の表情…。さらに、私の中学校時代からの親友で、これまで、色々な方のお世話をして、人助けして来られた佐伯さんも、私のえん罪に心を痛め、「煙石博の無罪を勝ちとる会」の会長を引き受けてくれ、支援して下さいましたが、その佐伯さんの大役を終えた安堵の表情が、今では懐かしく…私も、元気を出さなければと、励まされます。多くの皆様のご支援、本当にありがとうご座居ました。お陰様で、何とか、元気で頑張っております。

改めて、四畳半独房日記・補足・備忘録㉕「人生2度生きた地獄の5年」

(これは、私が体験した特異で嫌な記憶を、正しく記録に残しておきたいと言う思いから書き綴っています。)

「疑わしきは罰せず」とは、犯罪を行なったと言う事が証明されなければ、有罪を言い渡してはいけないと言う法律上の原則ですが、私の体験してきた真実は、疑わしくも無い私を、犯人に仕立て上げ様とする、警察官、検察官、裁判官の全く理不尽で、非情な行為に泣かされたものでした。

広島南警察署の留置場の中で、限られた時間だけ与えられた筆記用具に、憤りを込めて必死に書き殴った様な、当時のメモがありますが、その最後の日のワンカットです。

『とにもかくにも、有無を言わさず、ジェットコースターに乗せられ、あっと言う間に、この世の果ての非日常の世界に突き落とされた留置場の独居房であった。人は皆、喜怒哀楽を纏って生きているが、ここでは、涙の種にも、まだなれない、路頭に迷った悲しみと、「蜘蛛の糸」の薄暗い地獄の底で、悲愴な怒りがドロドロしているだけの、刻が止まった日々が過ぎて行った。その毎日は、晴れようと、曇ろうと、雨が降ろうと、風が吹こうと、この世から一切置き去りにされた、人間ではない自分があるのみの、28日間であった。

取り敢えず、保釈金を払って、何とかこの世の娑婆(しゃば)に戻って来る事は出来たものの、心は晴れない。心は重い。これから冤罪と言う濡れ衣を、薄皮を剥がす如く、一枚一枚剥がしていかなければならない。その大変さすら想像がつかない。気の遠くなる闘いが始まるようだ。』

と、ありました。それから5年近くにわたる、家族もろとも、多くの皆さんを巻き込んでの苦節の日々が続きました。

冤罪は、凶器なき殺人。私は65歳の時、この冤罪に突き落とされましたが、思えば、その時、一度命を失い、その後5年は、2度目の人生を生きた地獄の5年だった様な…。

混迷の痛ましき世を散る桜 ひろし

ところで、日本は恵みの雨の多い国。早春から春が往くまで、結構雨が降ります。

・春の霖雨(りんう・幾日か天気がぐずつき、降り続く春雨)

・木の芽起こしの雨(このめおこしの雨・木の芽が芽立つ頃の春雨)

・菜種梅雨(なたねづゆ・3月下旬から4月にかけてでしょう 菜の花が盛りの頃に降り続く春雨)

・催花雨(さいかう・桜が咲き出す頃に振る春雨)

・茅花流し(つばなながし・チガヤは、葉に先立って花穂を伸ばし白い穂になるが、それを散らす様な雨・戦後昭和の貧しき幼年時代に、このチガヤの若い穂を摘んで口に入れ、ガムの様な感触を愉しんだ思い出あり)

・筍梅雨(たけのこづゆ・筍が生える時期の雨模様、この雨で、筍が良く育つ)

顔洗ふ猫葉桜の下を得て ひろし

そして、来る5月は、好天に恵まれ、薫風・風薫る月。青葉、若葉に若いエネルギーを分けてもらいたいものです。

何はともあれ、異常気象の影響かどうか、何となく、気分がシャキッとしない様な(春愁・しゅんしゅう?)のせいかも…)。 お身体ご自愛下さい。 煙石 博

2024.3.1「佳き花の季節を…」。四畳半独房日記・備忘録㉔ 「憤りの遣(や)り場もない。」

2024.3.1「佳き花の季節を…」。四畳半独房日記・備忘録㉔ 「憤りの遣(や)り場もない。」

今年も早いもので、もう、弥生3月になりました。昔は、よく、「1月去(い)ぬる、2月逃げる、3月去(さ)ると言いますが、今年も、もう…」等と使われていた表現…。最近は、余り耳にしなくなった様で、戦後昭和時代までの、レトロな表現のひとつになりましょうか。

それにしても、近年は、良くない事が相次ぎ、「諸行無常」の非情なるものを身に沁みて感じているところですが、事件や事故等も、人の世で起きる事が、これまで以上の悲しみや怒りを感じ、許しがたいものが多い様に思います。

また、日本の気候をみても、春夏秋冬の季節の移ろいも尋常ではなく、異常過ぎて、意地悪く、じゅんならん(備後福山弁で、手に負えない、乱暴な。じゅんならん子→悪ガキ)、儘ならないのも、私共の深層心理に、何らかの影響を及ぼしていなければいいが、と思ったりする所です。

何はともあれ、暖冬気味だった、こちら広島の冬でしたが、春本番に向かう2月、3月…思い出す事に、私のおふくろが、「寒い寒い思ぅたら、お水取りじゃねぇ。水取りが終らんにゃぁ、ぬくうはならんよ」と言っていた言葉を思い出します。(暖かいお水取りの年もありますが、だいたい、お水取りの頃、最後の寒さらしきものがやって来る様です。)

その昔から、関西に春を告げると言われてきた、奈良東大寺二月堂の修二会の行事、クライマックスの、おたいまつと、御水取りの行事は、3月12日夜です。

この稿を書いている今、今年はどうだかわかりませんが、例年、その頃までに、寒さの程度はあれ、最後の寒さがやって来て、その後は、一気に春本番に向かう事が多かった様に思います。

これから、平穏な、佳き花の季節となる事を心より願います。

西行の春死なむ頃花を酌む ひろし

改めて、四畳半独房日記・補足・備忘録㉔ 「憤りの遣(や)り場もない。」

(これは、私が体験した特異で嫌な記憶を、正しく記録に残しておきたいと言う思いから書き綴っています。)

本格的な春に向けて、心なごむ時期ではありますが、世の中を見ていると、昔の平和な時代と比べると、何か随分違った、騒然とした空気を感じるのは、神経質な私の杞憂である事を祈りますが、マスコミが時折り伝える、えん罪?なのかどうか、そんな事件にかかわる様なニュースは、今でも目に付き、私と同じ苦しみの被疑者では無いかと、心配しています。

と言いますも、弱き身の私が体験した、とんでもない警察官や、広島地裁の検事の言葉が脳裏に焼き付いているからです。

その一部を書きますと、刑事の取り調べは、取り調べではなく、もともと、私が盗った証拠も無いのに、防犯カメラの映像に、お金を盗ったところが映っていると、(実際には、お金を盗っている映像は無いのに)ウソを言って、自白を強要するばかりでした。記憶とメモに残している断片的な言葉を少し書いてみます。

「裁判をしても、日本の司法は、99%有罪になるんだ!!」

「死ぬまで裁判をする事になるんじゃ!!。裁判をして、人生を棒に振った者が、よけぇ(たくさん)おるんじゃ。」

「あんたは(お前は)、絶対に有罪!!刑務所行きじゃ。」

「あんたが盗んでいないと言うのは、あんたの勝手。自由。言うだけ言えぇ~。なんぼぅ言うても(いくら言っても)、お前は金をとっとる。」

「マスコミが報道したけぇ、世間は、あんた(お前)を、皆、犯人じゃ思うとるんじゃ!!」

「お前は、言う事がコロコロ変わる。お前は頭がおかしゅー(おかしく)なっとるんじゃないの?」

「ウソばかり言うとると、偽証罪になって、罪が重いのを知っとるかっ!!」…

(私は、真実、お金を盗っていないのですから、決してウソは言えません。恐ろしい示談誘導に脅え(おびえ)ながら必死で抵抗しました。)

今振り返ってみても、刑事は、最初から、辻褄もあわない犯罪ストーリーを強引につくり上げておいて、何が何でも犯人にしてしまおうと言う…全く取り調べではなく、終始一貫、私を犯人に仕立て上げようとする、強引で恐ろしいものでした。

私は、天地神明に誓って、絶対にお金を盗っていないのに…自白を強要されるばかりでした。

証拠も無いのに、私を66,600円の窃盗犯にでっち上げた警察官は許されないし、検事は検事で、それを認めて、つまり盗った事にして、「66,600円にイロをつけて(のちに、言葉は、66,600円に少し足してと言う表現に変えたと思いますが…)、10万円を払えば済む事です」と…示談を勧めるばかり。

又、防犯カメラに映っている映像を私にはみせないで、「私は、ゆうべも防犯カメラの映像を何回も見たが、貴方は、間違い無くお金を盗っている。」等と、嚇(おど)す様な事を言って、示談を強要され、そんな恐ろしい示談誘導に脅(おび)えました。(私は、お金を盗ってないのですから、防犯カメラの映像に、そんなシーンがあろう筈も無いのですのに)。

今振り返ってみても、理不尽な悪い権力と、ヘトヘトになりながら、よくぞ精いっぱい逃げ回ったものだと思います。

本当に、無駄な力を使わされ…精も根も尽き果てました。今でも、憤りの遣り場もありません。

切り開く他なし明日へ春の里 ひろし

2024.2.1 4日は立春10日は旧正月。浅春…。四畳半独房記・備忘録㉓「房での不自由」

2024.2.1 4日は立春10日は旧正月。浅春…。四畳半独房記・備忘録㉓「房での不自由」

心新たに迎えた辰年でしたが、新年早々に能登半島地震、空港での大惨事…と、余りにも非情な出来事の連続で、新年気分は一気に吹き飛ばされて厳しい現実に向かう日々が続いて来た様です。

そして、1月の24日と25日に列島を襲った強烈な寒波は、それまで割と暖かかった冬が一転、今シーズン最強寒波と大雪をもたらして大混乱…。異常気象が言われる中で、これから先、少しでも気候が穏やかであって欲しいと願うばかりです。

蛇足ながら、暦を見て気がついたのですが、あの大雪があった1月24日、25日は、旧暦の暦では、1月24日が、旧暦12月14日。25日が旧暦12月15日…と言うと…連想しますのは、赤穂浪士の討入りがあったのが、元禄15年12月14日の夜。

この赤穂浪士の義士祭は、今の暦の12月14日に、東京高輪泉岳寺義士祭としるされていますが、これは、今の暦の、12月14日ではなく、明治以前の旧暦の12月14日、つまり、今年は、今の暦のあの大雪に見舞われた1月24日にあたっておりました。

つまり、雪国でない地方で、積る程の雪が降るのは年が明けて、寒さ極まる1月半ば過ぎからで、忠臣蔵の舞台に似合うのは、この時期の寒さと、雪でしょう。

忠臣蔵で思い出しますのは、三波春夫さんの「忠臣蔵・俵星玄蕃(たわらぼしげんば)」の、語り、名調子…。

一部記憶に残っているのは、

♪♪ときに元禄15年12月14日。江戸の夜風を震わせて、響くは、山鹿流儀(やまがりゅうぎ)の陣太鼓。しかも、ひと打ち、に打ち、さん流れ…。~耳を澄ませて太鼓を数え、お~まさしく赤穂浪士の討入りじゃ。助太刀(すけだち)するは、この時ぞ。…九尺の手槍を右の手に、切戸を開けて表にでれば、天は幽暗、地は凱凱(がいがい)たる白雪を蹴(け)立てて、行く手は松阪町。~一人の浪士が雪を蹴立てて、サック、サック、サック、サック、サック、サック。「先生!」「おう、そば屋か!」~。♪♪

先だっては、泣かされた、大変な大雪だったのに、私の勝手な連想で、忠臣蔵・俵星玄蕃のセリフを持ち出して、申し訳ありません。若い頃、カラオケでよく唄っておりました。

ところで、如月の2月は、4日が立春。10日は、旧暦の一月一日で、旧正月です。寒さは、まだまだ油断出来ませんが、夜明けも、わずかずつ早くなり、日暮れも遅くなり始めています。そして、よく観察して頂くと、晴れた日の日差しにも、わずかながら力が込もり始めていると思います。

弥生3月へ向かって、春の兆しが、心を和ませてくれる月であります様に…。

春近し千辛万苦(せんしんばんく)越へ行かむ ひろし

改めて、四畳半独房日記・補足・備忘録㉓「房での不自由…」

(これは、私が体験した特異で嫌な記憶を、正しく記録に残しておきたいと言う思いから書き綴っています。)

留置場の体験で、いきなり自由を奪われた苦痛を知りましたが、当時、房内で残したメモを見ると、<不自由な事>として、房の中には、机も無く、丸いトイレットペーパーひと巻き、毛布一枚だけしか与えられず、風呂あがりでも、タオルは持ち込めない(自殺防止の為らしい…)。また、昼も夜も、枕を与えられず、それも不自由だとメモしています。

お茶は、出がらしの、味の無いものだったので、皆も、ほとんど、白湯(さゆ)を頼んで飲んでいましたが、白湯が意外にうまい、おいしいと言う事を知りました。

それと、私は、食後、必ず楊枝(ようじ)が要りますが、楊枝は与えられず、大変、難儀をしました。ただ、これは、刑事の、取り調べでは無い、取り調べと言うのは表向きで、実際は、異常な、自白を迫るだけのものでしたが、そんな取り調べの前に、刑事の「何か欲しいものがあるか?」と言う問いかけに、毎回「濃いお茶と楊枝が欲しい」と頼みましたら、優しげに、お茶と楊枝は与えてくれました。(そのあと、机を敲いたり、押したり、恐ろしい形相で、恫喝したりした時も…)

また、房のトイレは、しゃがんでする昔のトイレで、夜9時から翌朝7時まで、筆記用具とメモ帳、メガネも取り上げられる事も不自由だと、メモに残してあります。

とに角、それも、これも、盗っていないのに盗ったと言わせる、自白に追い込む為に…、作られているのが、留置場でしょう。私は、房のナンバーで「13号」と呼ばれました。

鳥の来て揺れたる梅の影も香も ひろし

煙石 博

2024.1.1 「辰年来福、祈・諸難消除」。四畳半独房記・備忘録㉒「社会と断絶の不安」

2024.1.1 「辰年来福、祈・諸難消除」。四畳半独房記・備忘録㉒「社会と断絶の不安」

謹賀新年。良き年であります様願うばかりですが、何があろうと、…無かろうと、月日は川の流れの様に流れ流れて行くばかり。例えは悪いのですが、歳月には後ろ髪は無い…只々、過ぎ去る月日は、引き留める事も出来ず、私共は、時の流れに身をまかせ、迎えた辰年を、前に向かって歩かせて頂くばかりです。

このブログも、私が66,600円の窃盗の濡れ衣を着せられて、無実の主張を法廷で闘う為に、状況のご報告と、私の思いの丈を発信すべく書き始め、無罪を勝ちとれた後も今日まで続いて来ましたが、気が付くと、これまで随分な量となりました。いつも、皆様のお忙しいお時間を頂き、お読み頂く事を申し訳なく思ってもおります。

思えば、私のえん罪も、皆様の大きなご支援を頂いたお陰で、無罪を勝ちとる事が出来ましたが、時が経つにつれて、無罪が勝ちとれて本当に良かったと言う思いが深まって来ます。ご支援下さり、ありがとう御座いました。

もし、無実の罪を着せられたままであったら…と想像したくは無いのですが、時々思いを馳せると、どう考えても、死んでも死にきれないと言う思いに至り…その度に、背筋が凍り付き、ゾッとするところです。

それにしても、私が確たる証拠も無いのに、全く身に覚えが無い理不尽な濡れ衣を着せられ、えん罪を体験してみて知らされた事は、日本がいかにえん罪大国?えん罪に泣かされるケースが多いかと言う事です。検察も裁判所も助けてはくれず、えん罪被害者がいかに多いか…逮捕・起訴されると有罪率99%以上と言う数字がある事も知りました。

えん罪は他人事ではありません。今のままでは、誰の身にも起こりうる事だと思えます。「えん罪は凶器無き殺人です。」絶対にあってはなりません。私のように濡れ衣を着せられて苦しむ方が出ない事を強く願っています。留置場での拙句ですが…

秋深く晴れぬ容疑の苦の枕 ひろし

改めて、四畳半独房日記・補足・備忘録㉒「社会と断絶の不安」

(これは、私が体験した特異で嫌な記憶を、正しく記録に残しておきたいと言う思いから書き綴っています。)

私が、広島県警の旧南警察署(丹那町)の留置場に入れられていたのは、10月11日から28日間で、11月7日まで居たと思いますが、冷暖房は無かった様に思います。初めは季節が良かったので助かりましたが、11月にもなると、夜が冷えるものですから、家内に、ウインドブレーカーを差し入れてもらい、寒さをしのぎました。今思えば、冬でなくて、まだ良かったと思います。

また、留置場に入れられる時、すべての手荷物は取り上げられ、勿論、携帯電話は没収されて、外界と一切遮断された時の、精神的な不安と孤独感は、恐怖と隣り合わせで、大変なものでした。ただ、助けられたのは、弁護士との接見は別として、一日一回15分位の家族との面会が許された事でしたが、警務官立ち合いのチェックを受けながらの、分厚いプラスチックの遮へい板越しの会話は、もどかしいものがありました。しかも、面会は、土曜、日曜と、確か祝日も、面会がなくて、憂鬱な一日だった事を思い出します。新しい南警察署は、同じ南区の出汐町に庁舎を移して、どうなのか分かりませんが、年末そして、新年の面会がどうだったのか、知るところではありません。どうなんでしょう…。

———————良い年である事を祈ります。

老ひて尚ねばって生きむおらが春 ひろし 煙石博

2023.12.1 「拘置所にゃ~入っとらん!」 四畳半独房記・備忘録㉑「留置場裏の…」

2023.12.1 「拘置所にゃ~入っとらん!」 四畳半独房記・備忘録㉑「留置場裏の…」

友人から電話があり、いきなり

友人「あんたぁ(あなたは)、広島拘置所に行ったんかぁ」。

私 「…いいや(いやいや)、ワシャー(私は)、拘置所には入れられとらんよ。ワシが入れられたんは、丹那町にあった、元の南警察署の留置場じゃあ」。

友人「いやいや、拘置所に入ったか…じゃなしに、拘置所の塀(へい)に画いてある絵を見に行ったんか…と聞いとるんよ」

私 「…はぁ、はぁ、広島拘置所の外塀(そとべい)に画いてある絵を見に行ったか、と言う事かぁ…」

友人「ほおよ(そうです)。あんたぁテレビのニュースでも、チラッと映っとったが、新聞の写真に写っとるんは、あんたじゃろう。」

と言われ、事の次第が理解出来ました。10月30日(日)の事でした。

新聞をよく確かめてみると、確かに、多くの参加者の中に、白髪の私が、塀(へい)に画いてある壁画を見ているのが確認できました。そう言えば、その2日前に、たまたまある知人から「煙石さんもご存知の広島拘置所の外塀に画いてある壁画を何人かで見るんですが、良かったら来られませんか…?」とお誘いを受け、その時は、行くとも行かないともお答えしませんでしたが、実は、あの絵を画かれた入野忠芳先生は、私が若い頃、(私の独身時代から、勿論、先生も若く、ご活躍でした)或る居酒屋で、時々お会いし、酒席を共にさせて頂いていました。

そのお店は、カウンターひとつを囲む様に、10人余り座れば満席の小さなお店でしたが、お客さんは、多士済済(たしさいさい)。新聞社の論説委員、大学教授や学校の先生、俳句の主宰、俳人、詩人、市や県のお役人や、会社の社長さん等、お馴染みがよくお見えになるお店で、それぞれ、良き趣味を持った方々の文化サロン的な異業種間交流の場であった様なお店でしたが、それよりも何よりも、カウンターの中の温厚な人柄のご主人は、当時、広島で600人の会員を擁した大きな俳句会の顧問同人で、書も絵も達者、謡(うたい)も小唄も出来、お客さんからも尊敬される存在で、何と言っても、大変な人格者でした。若くして父を亡くした私も、俳句だけでなく、人生のカウンセリングや、人生勉強もさせて頂き、尊敬をしておりました。

そんな居酒屋でのご縁があった入野先生が、のちに、広島市からの依頼を受けられ、広島拘置所外塀の壁画に挑戦され、苦労されて画かれたもので、この度、拘置所の建て替えが決定して、壁画のある外塀も取り壊されるらしいと、ニュースで聞いては居ました…。そんな訳で、外塀の絵を観に参りましたが、見学者は10数人位だろうと思っていましたら、何と250人もの見学者の1人となりました。

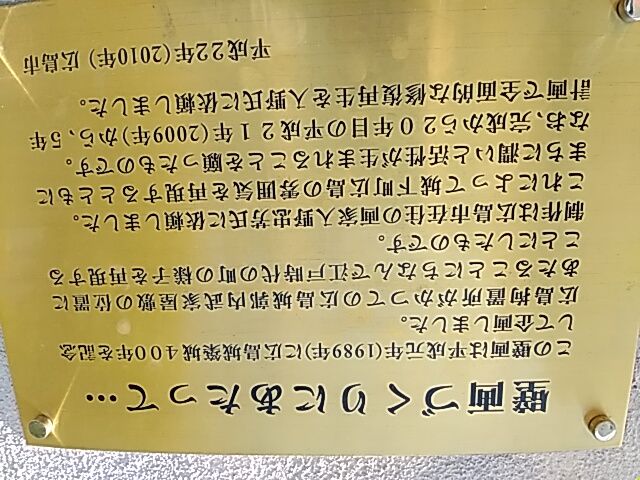

当日頂いた案内文から下記を抜粋します。

===============================================================

広島拘置所外塀の壁画は「広島城築城四百年記念事業」の一環として、広島市からの依頼を受け、故入野忠芳画伯が「江山一覧図絵巻」を元に江戸時代の広島城下の風景や風俗を描いたものです。この壁画は1989年の完成以来、市民の皆さまに親しまれてきたばかりでなく、被爆によって歴史的資料が乏しい広島市において、江戸時代の情景に触れることができる文化的な価値をもつ芸術作品でもあります。見学会を通して壁画の保存へのご理解を頂きますよう、願っております。

===============================================================

私の下手なスマホ写真ですが、壁画のほんの一部を添付します。

上の写真は、画家入野氏がある所へ寄贈された絵の一作品です。

下の写真は壁画の一部です。

拘置所があるところは、その昔、広島城内の北の郭(くるわ・土と石のかこい・砦)があったところだそうで、その少し西側の、裁判所の裏手には、大きな楠(クスノキ)が逞ましく枝葉を広げているところですが、江戸の昔をしのばせるかの様に土塁の一部が、人知れず残されており、江戸、明治、大正、昭和…の、時の流れを感じさせられます。

本当に、この壁画をなくすのは残念過ぎます。「元拘置所跡の外塀壁画」とか…。何とか、この絵のある外塀(そとべい)だけ残せないものでしょうか…。

ご都合つく方は、是非ご覧頂き、壁画保存にご理解頂ければと、私も思います。

改めて、四畳半独房日記・補足・備忘録㉑「留置場の裏…」

(これは、私が体験した特異で嫌な記憶を、正しく記録に残しておきたいと言う思いから書き綴っています。)

留置場裏から撮った写真を見て頂くと、2階のベランダの3分の2くらいに、小さな丸い穴を開けたガード板が確認できると思いますが、土日祝日以外の平日の朝…ここは、留置場に入れられた者の娑婆(しゃば)の空気が吸える、唯一の有難い場所になっていました。房内では普通のカミソリが使えない為(凶器になるから)、ここでは、許された共用の電気カミソリで(1人1人、交代ごうたいに洗って使う)ヒゲ剃りが出来るのと、距離は15m位、30歩位しかありませんが、人2人がすれ違いながら行ったり来たり出来る小さなウォーキングスペースにもなっていて、朝の、1人20分位ですが、交代ごうたいに娑婆の空とつながり、外の空気が吸えるホッとする恵の場所でもありました。只、たまに、ウォーキングの先の椅子に、立派な入れ墨を入れた方が座っている時があり、その時は、ウォーキングは休んで、深呼吸をさせて頂くだけにして房に戻りました。

それにしても、南署に、渡り廊下でつながれた、こんな留置場があろうとは…そこでは、憤り(いきどおり)と、怒りで涙も出ない程くやしい日を過ごした人が随分いたであろうと思う事です。

「施錠よし」と房の復唱鉄の冷え ひろし

迎える年が、良い年であります様に。

我思ふ故に酒ある夜長かな ひろし 煙石 博